Webクリエイターが自分の制作実績を初対面の相手に示すためには、ポートフォリオとして今までの仕事をまとめておくと便利です。しかし、いざ作ろうとするとどのようにポートフォリオをまとめればいいのか迷ってしまい、作るのが面倒になってしまうケースもあります。

ポートフォリオを作る場合は、単に今までの実績を並べるのではなく、自己PRにつながるように工夫を加えておくのが理想的です。また、ポートフォリオ作りで守るべきルールについても知っておく必要があります。

ポートフォリオの作り方の基本からこだわりたいポイント、そして絶対に抑えておきたい注意事項についてまとめました。

\今までの実績や経験を最大活用する!/

【GIGrowthサービスに無料登録する】

あなたのキャリアアップを徹底サポートいたします

ポートフォリオとは何か:作り方の基礎知識

ポートフォリオという言葉はよく使われますが、例えば次の質問に即答できる人は意外と多くありません。

- ポートフォリオとはそもそもどんなものなのか

- ポートフォリオを作る際には、どんな情報を入れ込めばいいのか

これらの質問の答えについて、詳しく説明します。

ポートフォリオの定義:Webクリエイターはなぜ作り方を知っておくべきか

ポートフォリオとは、金融業界や教育業界でも使われる言葉ですが、この記事ではクリエイティブ職を中心とした人たちの「作品集」を意味する用語として扱います。

ポートフォリオ(Portfolio)とは、日本語に訳すと「折りかばん」や「書類入れ」を意味する言葉です。バインダーなどとは違い、書類を綴じずにまとめるという意味がこめられているポートフォリオという用語が使われているのは、相手に合わせて書類の一部を入れ替えることが前提だからです。

そのため、たとえば就職や転職時の選考に用いるポートフォリオとSNSなどで公開しブランディングとして利用するポートフォリオは作り方が変わることになります。また、選考に用いるポートフォリオであっても、相手の企業に応じて作り方を変えるのが理想です。

例えばポートフォリオをWebで見せるのか、紙で見せるのかという問題があります。Webクリエイターであれば、通常はWebで用意することでしょう。しかし、クライアントによっては紙で見せるほうが適している可能性も考えられます。

まずは基本のポートフォリオを作成し、相手に合わせて見せ方のアレンジを加えていくとよいでしょう。

ポートフォリオの構成:記載すべき項目とは何か

ポートフォリオに記載すべき基本項目は、大きく分けて4つの種類に分かれます。

- 目次

- 自己紹介

- 実績紹介

- 連絡先

それぞれの項目について、ポイントをまとめていきます。

ポートフォリオの目次

ポートフォリオをつくる場合に、意外と見落としがちなポイントが目次です。資料を紙で見せるのであれば、全体の構成がクライアントにも一目見て分かるようになります。きっちり作っているという印象を与えるのにも効果的です。

Webで作る場合は、サイトマップが分かりやすいようにナビゲーションを工夫しておく必要があります。Webクリエイターの技術が問われる部分です。

自己紹介

自己紹介は履歴書と重複する部分がありますが、基本のポートフォリオとしては用意しておきたいところです。項目としては以下のような内容を入れ込めばよいでしょう。

- 名前・生年月日・顔写真

- 過去経歴

- スキルセット

- 資格・使用可能ツール

- 自身の強みと具体的なエピソード(自己PR)

どんなクライアントであっても共通して使い回しやすい部分ですので、しっかり作り込みましょう。自己PRの部分は、理想のクライアントをイメージして書くとぶれにくくなります。

すでにエージェントを経由して案件を探している段階であれば、キャリアコンサルタントに相談して整えておくのもよいでしょう。

実績紹介

ポートフォリオで一番見せたい部分が、実績紹介です。実績を書く際には単なる羅列ではなく、次のような項目を詳しく盛り込んでいきましょう。

- 制作物の見本画像・タイトル

- 制作物の概要説明(プロジェクト名、役割など)

- 制作物の見どころ

- 作成時の注力ポイントやエピソード

- 成果

クライアント最も知りたい部分が成果です。可能な限り数値を用いて定量的に伝えられるようにまとめましょう。成果の誇張をするべきではありませんが、ポジティブな印象を与えられるように実績を表す表現には工夫しましょう。

例

× 制作したサイトでは××PVしか達成できなかった

◯ 制作したサイトではPV数は想定よりも少なかったものの、リピートが多く…

連絡先・SNS

クライアントが連絡に困らないように、電話やメールアドレスなど連絡先は複数示しておくとよいでしょう。合わせて、TwitterやインスタグラムのようなSNSも提示するケースが多いようです。

もちろんSNSをビジネスとして活用していなければ、クライアントに伝えることはできません。逆に、SNSをうまく活用していれば、自らの強みのアピールにもなります。

SNSの発信内容はクライアントも確認することが多いので、ポートフォリオ作成抜きでも気をつけておきたいポイントです。

WEBクリエイターがポートフォリオをまとめる際に気をつけるべきポイント

ポートフォリオの基本項目が分かったところで、実際に作る際には特に気をつけたいポイントが2点あります。

- わかりやすくシンプルな構成

- 著作権と守秘義務

上記2点の注意点について、詳しく説明します。

ポートフォリオの注意点1:わかりやすくシンプルな構成

ポートフォリオを見るクライアントは、多忙な中無数の資料を一気に見ていると考えましょう。ひとつの資料をしっかりと見てもらえる時間はわずかしかないという前提に立てば、「わかりやすくシンプル」な構成がベストです。

実績や経験について全てを書く必要はありません。重要なのは、「もっと詳しく聞いてみたい」とクライアントに思わせるきっかけを作ることです。そのためにも、デザインやコピーにも気を配る必要があります。

加えて、Web系の職種でオンラインのポートフォリオを作成する場合、サイトは自分の代わりに実績を代弁してくれる媒体となります。動画などを使って、自分の技術や個性を反映させた分かりやすいサイト作りを心がけましょう。

ポートフォリオの注意点2:著作権と守秘義務には注意

過去の制作物を紹介する際に注意すべきなのは、情報の管理です。

- 制作物の著作権を侵害していないか

- 社外秘の機密事項に触れていないか

Webクリエイターの人は、プロジェクトごとに機密保持契約を結ぶことがあるでしょう。当然、契約で定められた機密事項は守らなくてはなりません。また過去の制作物の著作権については、企業の仕事で制作した場合、基本的に企業が保有しています。

ただし、著作権が企業にある制作物についても、情報の管理を徹底した上であれば、機密にふれない範囲であればポートフォリオに組み込むことは現状、許容されています。

記載する実績の内容によっては、クライアントにだけ公開すると定めて鍵をつけておくというように、機密を守るという大前提のもと情報の管理を徹底しましょう。

まとめ:ポートフォリオはいつでも提出出来る状態にしておこう

Webクリエイター向けのポートフォリオの作り方についてまとめると次のようになります。

- ポートフォリオは「作品集」であり、相手に合わせて見せ方の工夫が必要。

- 基本構成は、目次・自己紹介・実績紹介・連絡先。実績は定量的に示す。

- 基本はシンプルにわかりやすく。機密保持と情報管理には配慮が必要。

ポートフォリオを作り込んでいくにはどうしても時間がかかります。また一度作って終わりではなく、常に更新をかけていく必要があります。

これから転職、あるいは副業案件を探したくなった時にあせらないよう、日頃からポートフォリオを整えていきましょう。

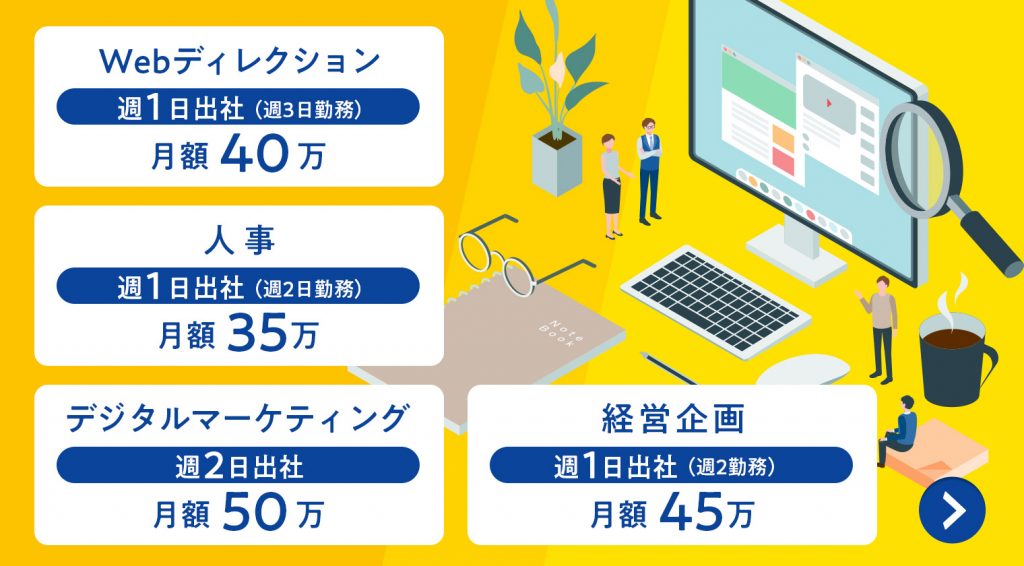

プロ人材の副業案件を、私達ギグロースではご紹介しています。

実績のあるWebディレクター・Webクリエイターが他社・他業界でさらなるチャレンジができるよう、優秀な人材を求める企業とつなぎ、支援するのがギグロースのサービスです。

プロ人材としての新たなキャリアへのチャレンジに関心がある方はお気軽にご相談ください。

\今までの実績や経験を最大活用する!/

【GIGrowthサービスに無料登録する】

あなたのキャリアアップを徹底サポートいたします

人材会社の社長のBlog

人材会社の社長のBlog